「このカリキュラムで、本当にエンジニアとして就職できるのだろうか?」「Web開発とAI、結局、自分は何を学ぶべきなのか…」

プログラミングスクールを検討しているあなたにとって、数十万円から百数十万円にもなる高額な受講料を無駄にしないための最大の鍵は「カリキュラム」にあります。広告で謳われる華やかな転職実績やサポート体制の裏側で、実際にあなたが触れる教材、学ぶ技術スタック、そして指導の質こそが、あなたの未来のキャリアを決定づけます。

多くのスクールは、カリキュラムの一部しか公開しません。その結果、受講後に「学べる技術が古かった」「座学ばかりで実務力が身につかない」「自分の目的に合った内容ではなかった」と後悔する人が後を絶ちません。

- ✅この記事を読むことで得られる3つの確かなメリット

- 【初心者必読】プログラミングスクールで「何」を学べるか?学習内容の全体像

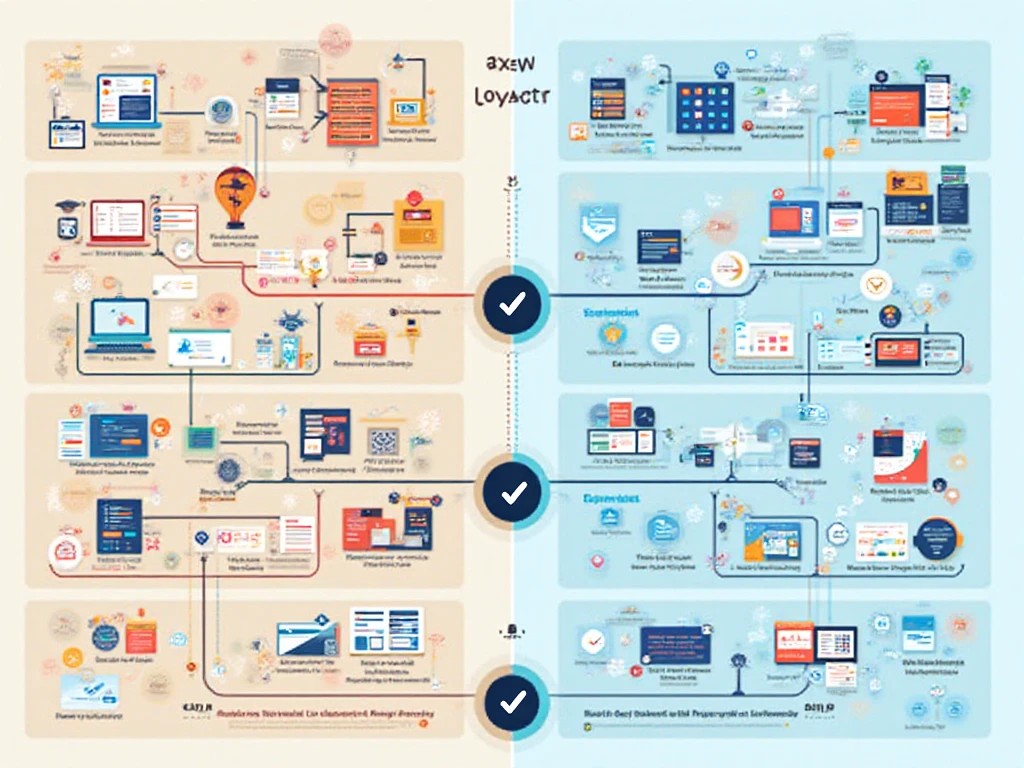

- 目標別:カリキュラムで学ぶべき「専門分野」と「主要技術スタック」比較

- 【期間・学習量】カリキュラムの「学習期間」による内容と密度の違いを比較

- カリキュラムの質を見極める:講師のレベルとポートフォリオ指導の深掘り

- 【料金比較】カリキュラム内容と価格の妥当性を測るチェックリスト

- 挫折を防ぐカリキュラム・学習サポート体制の比較ポイント

- 失敗しないプログラミングスクールの選び方:5つのチェック項目まとめ

- よくある質問(FAQ):プログラミングスクールのカリキュラムと選び方

- 🚀【最終結論】後悔しないスクール選びへ!あなたの行動を決定づける「3つのチェック項目」

✅この記事を読むことで得られる3つの確かなメリット

- 後悔ゼロの技術選択:Web系(Ruby/JS)、AI(Python)、インフラ(AWS)など、あなたのキャリア目標に最も合う「技術スタック」のメリット・デメリットを徹底比較できます。

- 料金対効果の最大化:高額な料金が「カリキュラムの量」や「講師の質」に見合っているかを判断する具体的なチェックリストを入手できます。

- 挫折リスクの回避:学習期間(短期・中期・長期)によるカリキュラムの密度の違いと、挫折を防ぐ「サポート体制」がカリキュラムにどう組み込まれているかを明確に把握できます。

本記事は、数多くのプログラミングスクールのカリキュラムを分析し、現役エンジニアが「現場で求められるスキル」の観点から、カリキュラムの「質」と「量」を徹底的に比較する視点を提供します。表面的な情報を鵜呑みにせず、スクール選びで失敗しないための**「期間・料金・学習内容」の黄金法則**をすべて公開します。

具体的には、以下の重要な疑問に全てお答えします。

- 【学習内容】「Ruby」と「Python」を選ぶと、卒業後のキャリアはどう変わるのか?

- 【期間比較】「3ヶ月集中」と「6ヶ月じっくり」で、ポートフォリオの完成度にどれほどの差が出るのか?

- 【質の見極め】講師が「現役エンジニア」であることを、カリキュラムのどの部分で証明するのか?

あなたの貴重な時間と高額な自己投資を成功させるために、このカリキュラム徹底比較ガイドを読み進め、失敗しないスクール選びの羅針盤としてご活用ください。すぐに本編に入りましょう!

【初心者必読】プログラミングスクールで「何」を学べるか?学習内容の全体像

「プログラミングスクール」と一括りに言っても、そのカリキュラムで学べる内容は千差万別です。単に特定の言語(PythonやJavaなど)を学ぶだけでなく、実務で通用するエンジニアになるためには、言語以外の周辺知識や開発フローを習得することが不可欠です。

このセクションでは、スクールのカリキュラムを構成する要素を分解し、「言語」「フレームワーク」「ツール・環境構築」「開発フロー」という4つの視点から、全体像と実務力の関係性を徹底解説します。

目標別(転職・副業・スキルアップ)で選ぶべき学習内容の優先順位

あなたの最終的な目標によって、カリキュラム内で何を重点的に学ぶべきか、優先順位が劇的に変わります。

1. 転職(Web系エンジニア志望)の場合の優先順位

最も重視すべきは「アウトプットとしてのポートフォリオの質」です。採用担当者は、あなたの基礎知識よりも「即戦力となり得る開発経験」を見ます。

- 最優先:**Webアプリケーションフレームワーク**(Ruby on Rails, Laravel, Next.jsなど)と、それを用いた「実用性の高いポートフォリオ開発」の比重が高いカリキュラム。

- 重要:**チーム開発経験**を積むための**Git/GitHubの深い理解**と、デプロイ(公開)経験(AWS/GCP/Herokuなど)。

- 注意点:「基礎学習」に期間をかけすぎるカリキュラムは避けるべきです。基礎はサッと終え、全学習期間の60%以上をアプリ開発に割くものが理想です。

2. 副業・フリーランス(Web制作志望)の場合の優先順位

短期間で仕事を受注し、収益化することが目標です。複雑なシステム開発力よりも、**クライアントの要望を叶える実装力とスピード**が求められます。

- 最優先:**フロントエンド技術**(HTML/CSS/JavaScript)と、それを効率化するライブラリ(ReactやVue.jsなど)の習得。特にWordPressのテーマ開発やカスタマイズが含まれているか。

- 重要:**デザインツール**(Figma/Photoshop)の連携、およびクライアントとのコミュニケーション、見積もり作成、契約に関するビジネス知識。

- 注意点:大規模なサーバーサイド開発(バックエンド)に時間を割く必要はありません。学習のゴールは「個人で完結できる制作スキル」に絞るべきです。

3. スキルアップ・教養(業務効率化・データ分析志望)の場合の優先順位

目的が「転職」ではないため、特定の業務に直結する**ピンポイントな技術の習得**が最優先です。

- 最優先:**Python**(データ分析、自動化)、**VBA**(Excel自動化)、または**GAS**(Google Workspace自動化)など、あなたの現状の業務環境に特化した言語。

- 重要:知識を「実行」する環境(Jupyter Notebookなど)の構築と、**ライブラリの活用方法**(Pandas、Matplotlibなど)に特化したカリキュラム。

- 注意点:Web開発全体像やインフラなど、業務と関係のない広範囲な知識を学ぶコースは、時間と費用の無駄になりがちです。

インプット(座学)とアウトプット(開発)の理想的なカリキュラム割合

プログラミング学習における最大の後悔の一つが「座学ばかりで、いざ自分で作ろうとすると何もできない」というものです。プログラミングスキルは自転車に乗るのと同じで、手を動かさなければ絶対に身につきません。

理想的な学習フェーズと推奨割合

- 基礎インプット(目安:全体の10〜20%): 言語の文法、基本的なデータ構造、アルゴリズムの理解。動画やテキスト教材を中心に行います。

- 基礎アウトプット(目安:全体の20〜30%): 短い課題、クローンアプリ作成、基本的なCRUD(作成・読み取り・更新・削除)操作を含むミニアプリケーション開発。この段階から講師のコードレビューを受け始めるべきです。

- 実践アウトプット(目安:全体の50〜60%): オリジナルポートフォリオの企画・設計・実装。実務を意識した仕様定義からデプロイまで、一貫した開発フローを経験します。このフェーズでの**個別指導と手厚いレビュー**が、カリキュラムの生命線です。

【要チェック!】スクールが提供するカリキュラムの詳細なスケジュールを確認し、もし座学(動画視聴やテキスト学習)の期間が全学習期間の30%を超えている場合、それは「知識偏重型」のカリキュラムである可能性が高いです。特に転職目的の場合、実践フェーズの割合が高いスクールを選びましょう。

プログラミング言語以外に必須となる開発環境とツールの学習内容(Git, Linux, DBなど)

未経験者が陥りがちなのが、「Rubyさえ覚えればエンジニアになれる」という誤解です。実際の開発現場では、特定の言語スキルは全体の30%程度に過ぎず、残りの70%は開発環境・ツール・ワークフローに関する知識で占められています。

あなたの選んだカリキュラムに、以下の「必須ツールと環境」に関する指導が組み込まれているかを厳しくチェックしてください。

1. バージョン管理システム(Git/GitHub)

チーム開発における必須ツールです。単にコードを保存するだけでなく、ブランチ戦略、競合解消(コンフリクト解決)、プルリクエスト/マージリクエストの運用といった、実務的なフローをカリキュラム内で経験できるかどうかが重要です。

- 合格ライン:「Gitの基礎コマンド学習」だけでなく、「チーム開発を模した課題でのGit運用」が含まれていること。

2. データベース(DB)とSQL

Webアプリケーションの「心臓」です。MySQL、PostgreSQLなどのリレーショナルデータベースの仕組みや、**SQLを用いたデータの操作(複雑な結合処理、インデックスの理解)**がカリキュラムに含まれているかを確認しましょう。

- 合格ライン:O/Rマッパー(RailsのActive Recordなど)に頼りきるのではなく、生のSQLを書いてデータベースを操作する基礎を学べること。

3. サーバー/インフラ(Linux/クラウドサービス)

自分が作ったアプリケーションをインターネット上に公開(デプロイ)するために不可欠な知識です。特に転職を目指すなら、AWS、GCP、Azureといったクラウドサービスの基礎と、Linuxの基本的な操作(SSH接続、ログ確認、サーバー設定ファイルの編集など)は避けて通れません。

- 合格ライン:「デプロイ手順」の解説があるだけでなく、Linuxのコマンドライン操作を実際に手を動かして経験する課題が組み込まれていること。

4. 開発環境の構築スキル

スクールによっては、学習専用のブラウザ環境(クラウドIDE)を提供している場合がありますが、実務では自力でローカル環境(自分のPC)に環境構築を行う能力が求められます。

- 合格ライン:**Docker/Docker Compose**を用いた環境構築の学習が含まれていること。これは、現場のモダンな開発環境ではほぼ必須のスキルです。

これらの周辺技術の習得こそが、「教材を終えただけの学生」と「実務対応可能な新人エンジニア」を分ける決定的な差となります。カリキュラムの「隠れた詳細」まで踏み込んで確認することが、後悔しないスクール選びの第一歩です。

目標別:カリキュラムで学ぶべき「専門分野」と「主要技術スタック」比較

前のセクションで、あなたの目標(転職・副業など)に応じて学習内容の優先順位が変わることを解説しました。このセクションでは、スクールが提供する主要な専門コースに焦点を当て、「どの技術スタックを選べば、目指すキャリアに最短距離で到達できるのか」を徹底比較します。

各分野の市場ニーズ、習得難易度、そしてカリキュラムに含まれるべきコア技術を理解することで、単なる流行に流されない確かな選択ができるようになります。

Web系エンジニア転職コースの学習内容:Ruby/Rails vs PHP/Laravel vs JavaScript/React

Web系開発は、プログラミングスクールのコースの中で最も人気があり、特に未経験からの転職が比較的成功しやすい分野です。しかし、Web開発と一口に言っても、採用企業が求める言語やフレームワークは多岐にわたります。主要な技術スタックの特性と、カリキュラムで重視すべきポイントを比較します。

1. Ruby on Rails(ルビー・オン・レイルズ)系カリキュラム

特徴: 日本国内のスタートアップやベンチャー企業で高いシェアを持ち、比較的「書きやすく、学びやすい」言語です。Railsはフレームワークとして非常に統合されており、Webアプリケーション開発に必要な機能が揃っているため、初心者でも一貫したアプリ開発を学びやすいのが最大のメリットです。

- 習得すべきコア技術: Ruby言語の基礎、**Ruby on RailsのMVCモデル**、デバッグ技術、RSpecなどによるテストコードの書き方。

- 市場の傾向: 開発効率が非常に高いため、新規事業立ち上げや高速なプロトタイピングを行う企業で採用ニーズが高いです。転職成功率が高いスクールで多く採用されています。

2. PHP/Laravel(ピーエイチピー・ララベル)系カリキュラム

特徴: 世界中のWebサイトの約8割で使用されているWordPressの基盤言語であり、歴史が長く、案件数が豊富です。LaravelはPHPのモダンなフレームワークで、大規模開発にも耐えうる堅牢な設計を学べます。

- 習得すべきコア技術: PHP言語の基礎、**Laravelのルーティング・Eloquent ORM**、WordPressのカスタマイズ(テーマ・プラグイン開発)。

- 市場の傾向: **副業・フリーランスの案件が豊富**な点、中〜大規模な企業のコーポレートサイトやECサイト開発で安定したニーズがあります。

3. JavaScript/React(ジャバスクリプト・リアクト)系カリキュラム

特徴: フロントエンド(ユーザーが見る部分)だけでなく、Node.jsを使えばサーバーサイド(バックエンド)も記述できる「フルスタック」の技術です。Reactは特にモダンなUI/UXを持つWebサービス開発で世界的に主流です。

- 習得すべきコア技術: JavaScript(ES6以降)、**ReactまたはVue.jsのコンポーネント指向**、状態管理(ReduxやContext APIなど)、TypeScriptの基礎。

- 市場の傾向: 技術トレンドの最先端を行くため、最先端のIT企業や、高い技術力を求める企業への転職を目指す場合に強力です。ただし、習得難易度は上記2つよりやや高めです。

【重要注意点】Web系転職コースを選ぶ際は、そのスクールが「どのスタックで、どれほど実践的なポートフォリオ指導を行うか」を無料カウンセリングで必ず深掘りしてください。単に「学べます」ではなく、卒業生が実際にその技術で作ったポートフォリオを見せてもらうのが確実です。

AI・データサイエンス分野の学習内容:Pythonの基礎と機械学習ライブラリ(TensorFlow, PyTorch)の習得度

AIやデータサイエンス分野は将来性が非常に高い一方で、未経験者が「表面的な知識」で終わってしまうリスクも高い専門分野です。カリキュラムのレベルが、「趣味の範囲」で終わるか「実務レベル」に達するかを分けるポイントを解説します。

1. Python基礎とデータ分析の習得度

AI/データサイエンスコースの最初の山場です。単にPythonの文法を学ぶだけでなく、「データを扱うための基礎」を徹底的に学ぶ必要があります。

- 必須項目: **Pandas**(データ加工・処理)、**Numpy**(数値計算)、**Matplotlib/Seaborn**(データ可視化)といった三大ライブラリを実データで使いこなす訓練。

- 確認すべき点: カリキュラムに「統計学の基礎」や「データ前処理(欠損値処理、外れ値対応)」が具体的な課題として組み込まれているか。

2. 機械学習ライブラリの習得度(TensorFlow/PyTorch)

この分野のカリキュラムの真価が問われる部分です。初心者向けのコースでは、**scikit-learn**を用いた比較的簡単な機械学習モデル(線形回帰、ロジスティック回帰など)で終わってしまうことが多いです。

- 実務レベルの合格ライン: **TensorFlow**または**PyTorch**を使ったディープラーニング(画像認識、自然言語処理など)のモデル構築が含まれていること。

- 確認すべき点: 単にコードを写経するだけでなく、「なぜそのモデルを選ぶのか」「ハイパーパラメータの調整方法」といった、モデルの評価・改善フェーズに十分な時間を割いているか。

【専門的アドバイス】この分野の転職を目指す場合、**Kaggleなどのコンペティションサイトを活用した課題**や、**実務で使われるAWS SageMakerなどのクラウド環境での開発経験**がカリキュラムに含まれているかを確認すると、より実務に近いスキルが身につけられます。

インフラ・サーバーサイドエンジニアの学習内容:AWS/GCPとLinux、ネットワークの習得範囲

Webアプリケーションの土台(インフラ)を支えるエンジニアは、景気に左右されにくい安定したニーズがあります。学習のメインは「コードを書くこと」よりも「サーバー環境を設計し、安定稼働させること」にシフトします。

1. クラウドサービス(AWS/GCP)の習得範囲

オンプレミス(自社サーバー)からクラウドへの移行が進む現代において、AWS(Amazon Web Services)の知識は必須です。カリキュラムの多くはAWSに集中していますが、どのサービスまで触れるかが重要です。

- 必須サービス: **EC2**(仮想サーバー)、**S3**(ストレージ)、**VPC**(ネットワーク)、**RDS**(データベース)の基本的な構築と設定。

- 差別化ポイント: **IaC(Infrastructure as Code)**と呼ばれる**TerraformやCloudFormation**を用いたインフラ構築の自動化を学べるか。これが含まれていると、市場価値は格段に上がります。

2. Linuxとコマンドライン操作の習得

サーバーの多くはLinuxで稼働しているため、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)に頼らないCUI(コマンドラインユーザーインターフェース)での操作スキルが不可欠です。

- 習得すべきスキル: **シェルスクリプト**(サーバーの自動化処理)、**パーミッション**(権限)の理解、**ログファイルの確認・分析**、**ネットワーク設定(IPアドレス、ファイアウォール)**。

- 合格ライン: テキスト教材で終わらせず、実際に**仮想環境やクラウド上のサーバーを構築し、トラブルシューティングを行う課題**が設定されていること。

3. ネットワークとセキュリティの基礎

インフラエンジニアは、サービスを守る「守りの技術」のプロでもあります。カリキュラムには、Web通信の仕組み(HTTP/HTTPS)、TCP/IP、そして**基本的なセキュリティ対策(SSL/TLS、ファイアウォール設定)**の知識が含まれているべきです。

これらの分野は、Web開発コースよりも地味に感じるかもしれませんが、高い専門性と安定した需要が魅力です。カリキュラムを選ぶ際は、特に**環境構築やデプロイ、運用監視といった「実践的な運用」に重きを置いているか**を必ず確認してください。

【期間・学習量】カリキュラムの「学習期間」による内容と密度の違いを比較

「3ヶ月で転職可能!」というキャッチコピーをよく見かけますが、実際のところ、学習期間の長さはカリキュラムの「深さ」と「ポートフォリオの完成度」に直結します。期間が短いほど密度の高い学習が求められ、期間が長いほど応用的な知識や自走力を磨く時間が得られます。

ここでは、あなたの現在の生活スタイルや、目指すキャリアレベルに応じて、最適な学習期間と、その期間で「何を、どこまで深く」学べるのかの現実的な目安を徹底比較します。

短期集中コース(1〜3ヶ月)のカリキュラム:基礎固めとポートフォリオ作成のバランス

短期集中コースは、早期の転職や副業開始を目指す社会人が、仕事を辞めて学習に全力を注ぐことを前提として設計されています。「時間がないからこそ、効率を最大化する」カリキュラム構成が特徴です。

カリキュラムの特徴と学習密度の現実

- 学習時間: 毎日8〜10時間の学習を求められることが多く、総学習時間は約300〜500時間程度に達します。

- 学習内容: **Web系開発(Ruby on RailsやPHP/Laravel)**など、学習の敷居が比較的低いスタックに絞られます。基礎学習は最小限に抑えられ、残りの期間の多くは「クローン開発」や「単機能のオリジナルアプリ開発」に費やされます。

- メリット: 短期間で集中して結果を出せるため、モチベーションを維持しやすいです。料金も長期コースと比較して安価な傾向があります。

基礎固めとポートフォリオ作成のバランスの限界

短期コースでは、以下の点において妥協が必要になる可能性があります。

- 応用技術の欠如: Reactなどのモダンなフロントエンド技術、AWSの深い知識、TypeScriptなどの実務で求められる**「差別化要素」**はカリキュラムから除外されることが多いです。

- ポートフォリオの規模: 開発できるポートフォリオは、機能がシンプルなものや、既存サービスを模倣した「クローンアプリ」に留まりがちです。これにより、応募先企業がSES(客先常駐)に偏るリスクが高まります。

- 自走力の未熟さ: メンターの手厚いサポートで疑問をすぐに解決できる反面、自力で仕様を調査し、エラーを解決する「自走力」を十分に養う時間が取りにくいのが最大のデメリットです。

【専門的助言】短期集中コースを選ぶ際は、**「ポートフォリオの個別指導とレビュー回数」**が十分かを確認してください。質より量を優先し、単に課題を消化するだけで終わってしまうと、転職活動で苦戦します。

中期コース(4〜6ヶ月)のカリキュラム:実践的なチーム開発や応用技術の組み込み

中期コースは、働きながら、または学習に集中できる環境で、「市場価値の高いスキル」を身につけたい人に最適です。短期コースの基礎力に加えて、実務に近い応用力を深めることができます。

カリキュラムの特徴と応用力の深掘り

- 学習時間: 働きながらでも無理なく進められるよう、平日3〜5時間、休日8〜10時間など、総学習時間は約600〜900時間を想定しているケースが多いです。

- 学習内容: Web系のメインスタックに加え、**基礎的なフロントエンドフレームワーク(Vue.jsなど)**や、**AWS/GCPを用いた本格的なデプロイ**がカリキュラムに組み込まれます。

- 最大の強み: 期間に余裕があるため、**チーム開発形式の課題**が盛り込まれることがあります。これにより、Git/GitHubを使った共同作業や、他者との仕様調整といった実務スキルを習得できます。

ポートフォリオの質の向上と多様な経験

中期コースの最大のメリットは、ポートフォリオの「質」を追求できる点です。

- オリジナル性の追求: 単なるクローンではなく、企画・設計から機能実装まで、あなたのアイデアを反映させた「オリジナル性の高いポートフォリオ」を完成させるための十分な時間を確保できます。

- 応用技術の組み込み: 外部API連携、決済機能(Stripeなど)、非同期通信といった、企業のサービスで実際に使われる応用的な機能を盛り込むことが可能です。

- 複数技術の習得(例): バックエンドにRuby/Rails、フロントエンドにReactといった形で、**複数の技術スタックを組み合わせて開発する経験**を積むことで、転職先の選択肢が広がります。

【専門的助言】中期コースを選ぶ際は、カリキュラムの後半に「チーム開発」または「ペアプログラミング」といった、コミュニケーション能力と協調性を問われる課題が設定されているかを確認してください。これは企業が求める重要な要素です。

長期コース(半年以上)のカリキュラム:転職後の自走力を高めるための学習計画の立て方

長期コースは、プログラミング経験が全くない方、またはAI/データサイエンスや、特定の技術をじっくりと深く学びたい方向けです。即戦力よりも「転職後に自力で成長できる力(自走力)」の育成に重点が置かれます。

カリキュラムの特徴と自走力の獲得

- 学習時間: 余裕を持った計画が組まれますが、総学習時間は1,000時間以上に及ぶこともあります。学習習慣の定着と、技術的な深掘りが主な目標です。

- 学習内容: **プログラミングの基礎的な概念(データ構造、アルゴリズム)**に加えて、**アーキテクチャ設計**や、**セキュリティ、テスト**といった、品質を担保するための上流工程の知識が組み込まれることがあります。

- 適している分野: **AI/データサイエンス**(数学・統計学の基礎からじっくり学ぶ必要がある)、**インフラ/クラウド(AWS認定資格の取得支援を含む)**といった、専門性が高く、難易度が高い分野に適しています。

自走力を高めるための学習計画の立て方

長期コースの真価は、卒業後もエンジニアとしてキャリアを築き続けられる「学習計画の立て方」を習得できる点にあります。具体的なカリキュラム設計のポイントは以下の通りです。

- 自己解決能力の訓練: メンターのサポート時間をあえて制限し、「エラーが発生した際に、自分で公式ドキュメントやStack Overflowなどの情報を検索・活用して解決する」というプロセスをカリキュラムに組み込んでいるか。

- 継続的なスキル更新: 卒業後も教材へのアクセス権を提供し、新しいフレームワークや言語のバージョンアップに対応するための**「自己学習のロードマップ」**作成をサポートしているか。

- 応用課題の難易度: 実務でも遭遇するような、**「要件定義が曖昧な状態から、自分で仕様を確定させ、開発を推進する」**ような、抽象度の高い課題が含まれているか。

期間選択は、単なるスケジュールの問題ではありません。短期は「転職に最低限必要なスキル」、中期は「市場価値を高める実践的スキル」、長期は「将来の成長を見据えた自走力と専門性」にそれぞれ特化している、と理解して比較検討を進めましょう。

カリキュラムの質を見極める:講師のレベルとポートフォリオ指導の深掘り

カリキュラムの内容(何を学ぶか)が優れていても、それを教える「講師の質」と、成果物である「ポートフォリオ指導の深さ」が伴わなければ、現場で通用するスキルは身につきません。教材の網羅性は学習の「量」を示しますが、講師の質と指導体制は学習の「質」を決定づけます。

このセクションでは、スクールの「講師は現役エンジニアです」という言葉の裏側にある真実を見抜く具体的なチェックリストと、あなたの市場価値を最大化するポートフォリオ指導の基準を解説します。

「現役エンジニア」の定義を確認する質問:開発経験年数と所属企業の業態(SES/自社開発)

多くのスクールが「現役エンジニアが指導」と謳いますが、この言葉の定義は非常に広いです。実務レベルでの深い指導を受けるためには、講師の「実務経験の質」を深掘りすることが不可欠です。

1. 開発経験年数と技術的な深さの確認

「現役」が示す実力は、経験年数によって大きく異なります。最低限、指導を任せるレベルにあるのは「開発経験3年以上」が一つの目安です。

- 経験1年未満: スクール卒業後、間もない方がメンターを務めるケースです。受講生の気持ちに寄り添えるメリットはありますが、深い技術的な質問や、設計に関するアドバイスは期待できません。

- 経験3年〜5年: 一人前のエンジニアとして、機能の実装や設計の一部を任されるレベルです。**技術の基礎から応用、そして現場での開発フローを適切に指導できる**、理想的な講師層です。

- 経験5年以上(ベテラン層): マネージャーやリードエンジニア経験者が多く、アーキテクチャ設計や、プロダクト戦略に基づいたコードの書き方など、高度な視点からの指導が期待できます。

2. 所属企業の業態(SES/受社開発/フリーランス)の確認

エンジニアの働き方は大きく分けて3つあり、講師がどの業態出身かによって、伝えられる「実務経験」の質が変わってきます。

| 業態 | 実務経験の特徴(受講生への影響) | カリキュラムで学べる知識 |

|---|---|---|

| 自社開発企業(Web系) | プロダクトの企画から運用まで一貫して関わるため、ビジネス視点や設計思想が学べる。 | 企画・要件定義の進め方、成長を見据えた設計(スケーラビリティ)。 |

| SES/受託開発企業 | 多様なクライアント、多様な技術スタックでの開発経験が豊富。多種多様な開発手法を学べる。 | 特定の技術に依存しない、汎用的なコーディングスキル、コミュニケーション能力。 |

| フリーランス | 技術力だけでなく、案件獲得、見積もり、クライアント折衝といったビジネススキルに精通。 | 副業やフリーランス志望の場合、実践的な営業・契約スキル。 |

【確認すべき質問例】無料カウンセリングの際に、「指導にあたる講師陣は、普段どのような規模・内容のプロジェクトに携わっていますか?」「講師の皆さんのポートフォリオのレビュー件数や経験年数を教えていただけますか?」と具体的に尋ねることで、スクールの回答の曖昧さを排除できます。

ポートフォリオ作成における「個別指導」の範囲とコードレビューの質の判断基準

ポートフォリオは、あなたのスキルを証明する「唯一の武器」です。その質は、単に「アプリが動くこと」ではなく、「コードが実務レベルで評価に値するか」で決まります。これを実現するのが、講師による質の高いコードレビューです。

1. 「個別指導」の範囲と回数

「個別指導」の内容は、単にエラー解決のサポートに留まってはいけません。以下の「上流工程の指導」がカリキュラムに含まれているかが重要です。

- 企画・要件定義の壁打ち: 作りたいサービスが市場ニーズに合っているか、技術的に無理がないかを講師と議論するフェーズ。

- 設計(DB設計、機能設計)のレビュー: アプリケーションの土台となるデータベースや、機能ごとの設計図が適切かを指導してもらうこと。ここが甘いと、後で大規模な手戻りが発生します。

- コードレビュー(Pull Requestベース): 最終的な完成度を高める最重要フェーズ。

2. コードレビューの質の判断基準(レビューの粒度と指摘内容)

質の高いコードレビューは、「動けばOK」というレベルを超え、将来の保守性や可読性を高めることを目的とします。以下の2点をカウンセリングで確認してください。

- レビューの「粒度」: 単にバグ修正の指摘に留まるか、**命名規則、DRY原則(Don’t Repeat Yourself)、単体テストの書き方、セキュリティ考慮点**といった、エンジニアとしての基礎体力に関わる指摘が含まれているか。

- レビューの「回数」と「スピード」: ポートフォリオ開発期間中に、最低でも**5回以上**の本格的なコードレビュー(Pull Requestを用いたレビュー)が保証されているか。また、レビューの回答が翌日中など、スピーディーに行われる体制か。

【悪いコードレビュー例】: 「ここ、動かないから直してね」

【良いコードレビュー例】: 「この処理はコントローラーではなく、サービスクラスに切り出すことで、責務が分離され、単体テストが書きやすくなります。単一責任の原則を意識してみましょう。」

最新技術への対応状況:教材の最終更新日と技術トレンドのキャッチアップ体制

IT技術は日進月歩で進化しています。スクールの教材が古いと、卒業後に「現場の技術と合わない」という致命的なミスマッチが発生します。カリキュラムを選ぶ際は、教材の「鮮度」を厳しくチェックしてください。

1. 教材の最終更新日を確認する

Web系開発で使用される主要なフレームワーク(Ruby on Rails, Laravel, Reactなど)は、年に数回のバージョンアップがあります。特にセキュリティやパフォーマンスに関わるアップデートは重要です。

- 目安: メインで使用する言語・フレームワークの教材が、**直近1年以内**にメジャーアップデートに対応した内容に更新されているか。

- 具体例: Reactであれば関数コンポーネント(Hooks)ベースの解説になっているか、Ruby on Railsであれば新しいバージョン(例:7.x系)に対応しているか、などを確認しましょう。

2. 技術トレンドのキャッチアップ体制

スクールが特定の言語に固執せず、市場のニーズに合わせて柔軟に対応できるかを見る視点も重要です。

- 技術ロードマップの有無: 「今後1年でどの技術をカリキュラムに追加予定ですか?」と質問し、AI(LLM)連携や最新のクラウドサービス(サーバーレス技術など)への対応計画があるかを問う。

- 講師陣へのフィードバック体制: 現場で働く講師から、最新のトレンドや「今、企業が本当に求めているスキル」を吸い上げ、教材に反映させるためのPDCAサイクルが機能しているか。

カリキュラムの質は、単なるテキストの量ではなく、**「教える人のレベル」「指導の深さ」「情報の新しさ」**という三位一体で成り立っています。この3つの要素を徹底的にチェックすることで、あなたの投資を後悔のないものにしてください。

【料金比較】カリキュラム内容と価格の妥当性を測るチェックリスト

プログラミングスクールの受講料は、数十万円から百数十万円と高額です。この費用がカリキュラムの「質」や「量」に見合っているかを正確に判断できなければ、費用対効果の低い投資になってしまいます。料金の妥当性を測るには、単に料金の数字を見るのではなく、**「料金を決定づける付加価値」**と、**「見落としがちな隠れた費用」**を徹底的に分解して比較することが重要です。

このセクションでは、あなたが支払う受講料が適正であるかを判断するための、具体的かつ専門的なチェックリストを提供します。

料金相場を決定づける3つの要素(学習期間、サポート体制、転職実績)

プログラミングスクールの料金は、主に以下の3つの要素の「密度」と「質」によって決まります。これらの要素のレベルが高くなるほど、料金も高くなる傾向があります。

1. 学習期間と総学習時間(学習の「量」)

カリキュラムのボリュームが料金のベースを形成します。総学習時間(実質的な講師やメンターの拘束時間を含む)が長いほど、高額になります。

- 短期集中(3ヶ月・約300〜500時間): 40万〜70万円程度が相場。実務に最低限必要なスキルに絞り、高密度で学習を進めます。

- 中期〜長期(6ヶ月以上・約800〜1000時間以上): 70万〜120万円程度が相場。応用技術、複数ポートフォリオ、チーム開発経験など、市場価値を高めるための学習が含まれます。

- 【料金の妥当性チェック】: 料金を総学習時間で割り、**「1時間あたりのコスト」**を算出してみましょう。この単価が、あなたが期待する講師の質(前セクション参照)に見合っているかを判断する一つの指標になります。

2. サポート体制の質と手厚さ(学習の「質」)

最も料金差がつきやすいのが、講師やメンターによる**「人的サポート」**の質と量です。特に以下の3点は、料金が高額になる主要因です。

- **個別指導の頻度と形式:** 質問がチャットベースのみか、週に複数回のリモートミーティング(画面共有デバッグを含む)が設定されているか。マンツーマン指導の回数と時間が料金に直結します。

- **コードレビューの質:** ポートフォリオ開発におけるコードレビューが、形式的なものか、実務レベルの「設計思想」まで踏み込んだ個別レビューか(前セクションで解説した通り、質の高いレビューほど高価です)。

- **サポート期間:** 受講期間終了後も、転職活動中または転職後の質問対応を受けられる「延長保証」があるか。

【要チェック!】「質問し放題」という言葉に惑わされず、「質問の回答保証時間(例:1時間以内)」と**「質問できる回数制限の有無」**を必ず確認してください。無制限と謳っていても、回答スピードが遅ければ学習のボトルネックになります。

3. 転職・キャリア支援の実績と強制力(将来の「リターン」)

転職成功を目的としたコースの料金には、質の高いキャリアアドバイザーによる支援コストが含まれています。

- 料金が高くなるケース: 専任のキャリアアドバイザーによる**模擬面接、企業紹介、履歴書・職務経歴書の個別添削**が手厚い場合。特に「内定保証」や「全額返金保証」が付いている場合、スクール側のリスクヘッジ(選抜された受講生への手厚い投資)として料金が高くなります。

- 料金の妥当性チェック: 単に「転職実績あり」ではなく、**卒業生がどのような企業(自社開発/受託/SES)に、どれくらいの期間で転職しているかの具体的なデータ**を開示してもらってください。特に「自社開発企業への紹介実績」が多いほど、料金の妥当性は高いと言えます。

受講料に含まれない「隠れた追加費用」の有無と確認方法(教材費、サーバー代など)

パンフレットに記載されている受講料以外に、学習を進める中で突発的に費用が発生し、トータルコストが当初の予定を大幅に超えてしまうことがあります。契約前に、以下の「隠れた追加費用」がないかを詳細にチェックリストを用いて確認しましょう。

チェックリスト:カリキュラム外の必須費用

- テキスト・教材費用(市販教材): スクール独自の教材だけでなく、追加で専門書や技術書(例:デザインパターン解説書、特定のフレームワーク詳細解説書など)の購入を義務付けられるか。

- 開発環境・ツール利用料:

- **サーバー代/クラウド利用料(AWS/GCP):** ポートフォリオを公開(デプロイ)するために、受講生自身がクラウドサービス(AWSなど)の費用を負担する必要があるか。無料枠で収まるか、数千円〜1万円程度の費用が発生するか。

- **ドメイン取得・維持費:** ポートフォリオにオリジナルのドメインを使う場合の費用。

- **有料開発ツール/IDE:** 特定の専門分野(例:Unity開発)で、有料ソフトウェアのライセンスが必要となるか。

- 資格試験費用: インフラ系(AWS認定など)のコースの場合、受験費用が受講料に含まれているか。

- サポート延長費用: 規定の学習期間で終わらなかった場合、サポートを延長するために追加料金が発生するかどうか。

【確認方法】無料カウンセリングの際に、「卒業までに**『受講料以外で』**必須となる費用の最大額はいくらですか?」と具体的に質問し、書面で確認することが最も確実です。特にクラウドサービス利用料は、設定ミスで高額になるリスクがあるため、スクール側が利用方法を厳密に指導・監視する体制があるかまで確認すべきです。

教育訓練給付金制度の対象講座とそうでない講座のカリキュラム比較

プログラミングスクールの中には、厚生労働大臣が指定する**「教育訓練給付金制度(一般教育訓練・専門実践教育訓練)」**の対象となっている講座があります。この制度を利用できれば、受講料の一部(最大50%〜70%)がハローワークから支給されるため、実質的な費用負担を大幅に軽減できます。

1. 給付金対象講座のメリットと料金の裏側

- 実質コストの大幅減: 70万円の講座でも、50%(35万円)の給付金を受ければ、実質負担は35万円となり、費用対効果が劇的に向上します。

- カリキュラムの質の担保: 給付金制度の指定を受けるには、学習期間、教材、講師の質、就職率などについて、国が定める厳しい基準をクリアする必要があります。そのため、対象講座は一定の「公的なお墨付き」を得ていると判断できます。

2. 給付金対象講座と非対象講座のカリキュラム比較

給付金対象講座は、一定の質の担保がある一方で、以下の点で非対象講座と異なる傾向があります。

| 項目 | 給付金対象講座の傾向 | 非対象講座の傾向 |

|---|---|---|

| カリキュラムの柔軟性 | 国の基準に合わせるため、**型が決まっており、新しい技術の導入が比較的遅い**ことがある。 | トレンドを即座に取り入れ、**最先端技術やニッチな技術**に特化した講座が多い(例:特定のAI技術、マイナー言語など)。 |

| 受講資格 | 雇用保険の加入期間など、**受給のための厳しい条件**がある(誰でも受講できるわけではない)。 | 受講条件はスクール側が設定し、比較的自由。 |

| 学習の強制力 | 給付金受給のために**出席率や課題の提出率が厳しく定められている**ことが多く、挫折しにくい環境にある。 | 自己管理に依存する部分が大きい(自由度が高い)。 |

【最終的な判断基準】給付金制度を利用できる資格がある方は、まずは対象講座の中から、自身の目標に合ったカリキュラムを探すことを強く推奨します。もし、給付金非対象のスクールを選ぶ場合は、その高額な料金が「最新技術」「独自の高水準な個別指導」といった、**給付金対象講座では得られない明確な付加価値**を提供しているかを、徹底的に検証しましょう。

挫折を防ぐカリキュラム・学習サポート体制の比較ポイント

プログラミング学習の最大の敵は**「技術的な難しさ」**ではなく、「孤独と解決できないエラーによる挫折」です。どんなに優れたカリキュラムでも、それを完走できなければ意味がありません。実際にプログラミングスクールを卒業できるかどうかは、カリキュラムの学習内容そのもの以上に、サポート体制の「質」と「強制力」によって決定づけられます。

このセクションでは、あなたが最後までやり遂げられる環境かどうかを見極めるために、サポート体制をカリキュラムの要素として捉え直し、具体的なチェックポイントを網羅的に解説します。

エラー解決のスピードと質:回答保証時間と画面共有サポート(リモートデバッグ)の有無

プログラミング初心者は、学習時間の**30%以上**を、エラー解決に費やすと言われています。このエラー解決にかかる時間が長ければ長いほど、モチベーションは下がり、学習効率は低下します。スクール選びにおいて、エラー解決のスピードと質は最も重要な比較軸の一つです。

1. 質問に対する「回答保証時間」の厳格さ

多くのスクールは「質問し放題」と謳いますが、重要なのはその**「回答保証時間」**です。あなたの学習ペースを阻害しないための目安は以下の通りです。

- 合格ライン:「**1時間以内**」または「**即時対応**(営業時間内)」を保証していること。特にWeb系開発では、エラーを解決せずに先に進むことは難しく、数時間待たされるだけでその日の学習が止まってしまいます。

- 要確認:質問対応の時間帯(例:平日10時〜22時)。あなたが最も学習する時間帯(例:仕事終わりの夜間)に、質の高いサポートを受けられるかを確認してください。

- 注意点:「24時間質問可能」でも、回答が翌日になる場合は、実質的な学習効率は低くなります。即時性が重要です。

2. エラー解決の「質」とリモートデバッグ(画面共有)の有無

エラー解決の質は、「答えを教える」のではなく、**「解決に至る思考プロセスを学ばせる」**ことにあります。これを実現するのが、画面共有によるサポートです。

- 画面共有サポートの重要性:テキストやチャットだけでは、環境構築のエラーや、コードの動作不備を正確に伝えるのは困難です。講師と受講生が同じ画面を見ながらコードを修正・デバッグする**「リモートデバッグ」**体制があるかを確認してください。これは、**実務で必須のペアプログラミング能力**の訓練にもなります。

- 指導の深さ:講師がエラーの原因を指摘するだけでなく、「このエラーが出たら、まず**ログのどの部分**を見るべきか」「こういうバグは、**単体テスト**を書いて未然に防げる」といった、**再現性の高い解決スキル**を教えてくれる体制であるかをチェックしてください。

【専門的アドバイス】カウンセリングで「受講生から質問が来た際、具体的にどのような手順で回答・指導していますか?」と質問し、**「テキストでの回答」「コードの提供」「画面共有でのデバッグ」**のどれを優先しているかを聞くことで、サポートの質を見極めることができます。

学習進捗管理(メンター/コーチング)の頻度と強制力の比較

カリキュラムの消化を促し、学習習慣を定着させるのが進捗管理体制、すなわちメンターやコーチングの役割です。この管理体制が緩いと、仕事や私生活の忙しさから学習が停滞し、そのまま自然消滅するリスクが高まります。

1. 進捗管理の「頻度」と「形式」

メンターとの定期的なミーティングは、カリキュラムを計画通りに進めるための強制力となります。頻度と形式はスクールによって異なります。

| 形式 | 頻度/期間 | 目的と効果(強制力) |

|---|---|---|

| 週次コーチング | 週に1回(30〜60分) | 最も理想的な形式。**直近の進捗確認、次週の学習計画立案、技術的な相談**をバランス良く行い、学習のペースメーカーとなる。 |

| 隔週/月次面談 | 2週間に1回 or 月に1回 | モチベーション維持には有効だが、短期コースなどでは進捗が遅れた際の手遅れになりやすい。**強制力はやや弱い。** |

| チャット進捗報告 | 毎日/随時 | 習慣化には役立つが、深い悩みの解消や計画の微調整には不向き。あくまで**補助的な役割**。 |

2. コーチングの「強制力」と「内容」

単に進捗を確認するだけでなく、**目標達成のために「何をすべきか」を強制的に導く力**が、質の高いコーチングには求められます。

- 強制力の判断基準:メンターとの面談が**「予約制」**で受講生任せになっているか、それともスクール側が**「固定スケジュール」**として強制的に組み込んでいるか。特に意思が弱いと感じる方は、強制力が強い後者の形式を選ぶべきです。

- コーチングの内容:**「なぜ学習が遅れているのか」**という原因の深掘り(例:環境構築でつまずいている、時間の確保ができていないなど)を行い、カリキュラムの進め方ではなく、**「生活習慣や学習方法」**そのものに踏み込んで指導してくれる体制かを確認してください。これは、単なる技術メンターではなく、「キャリアコーチ」としての役割を持つ人材の配置が重要となります。

【重要注意点】コーチングの担当者が、エラー解決を行う**技術メンターと別**になっているスクールもあります。両者の連携が取れていないと、進捗の報告とエラーの相談が別々になり非効率です。理想は、**同じ担当者**が技術指導と進捗管理の両方を担うか、両者の情報共有が徹底されている体制です。

受講生同士の交流を促す「チーム開発課題」や「コミュニティ」の組み込み度

プログラミング学習の孤独感を打ち破り、実務に必要なコミュニケーション能力を養うのが、受講生同士の交流をカリキュラムに組み込む仕組みです。

1. 実務に直結する「チーム開発課題」の有無

前のセクションでも触れた通り、実務では一人で開発することはほぼありません。カリキュラムの終盤に、以下の要素を含む**「チーム開発課題」**が組み込まれているかは、スクールのカリキュラムが実務志向であるかを測る決定的な指標となります。

- **実務的な開発フロー:**Git/GitHubを使ったブランチ戦略、仕様の決定(要件定義)、実装タスクの割り振り、日々の進捗報告(朝会・夕会)など、**アジャイル開発**に類似したフローを経験できるか。

- **コミュニケーション能力の訓練:**他者の書いたコードを理解し、自分の意図を正確に伝え、衝突(コンフリクト)を解消するといった、**「エンジニアに必要な非技術スキル」**を実践的に学ぶことができるか。

【専門的アドバイス】チーム開発は、中期(4ヶ月以上)のカリキュラムに組み込まれていることが多いです。短期コースの場合、期間の制約上、この部分が省略されていることが多いため、転職後のことを考えるならチーム開発経験の有無は厳しくチェックしてください。

2. コミュニティの「活性度」と「卒業生との交流」

スクールのコミュニティは、技術的な質問の場としてだけでなく、学習モチベーションの維持やキャリアの相談ができる貴重な場となります。

- 活性度の判断基準:**SlackやDiscord**などのコミュニティツールの存在だけでなく、**「受講生が自主的に質問・交流している頻度」**を無料体験やカウンセリングで確認できるか。講師や運営側からの情報発信(勉強会、イベント告知など)が活発かどうかも重要です。

- 縦のつながりの重要性:**「卒業生コミュニティ」**があるか、また**「現役エンジニアである卒業生」**がメンターやコーチとして関わっているか。卒業後のキャリアについて、最も現実的で価値のあるアドバイスをくれるのは、そのスクールを卒業し、現場で働いている先輩たちです。

- 学習外のイベント:オンラインもしくkはオフラインでのもくもく会(集中学習会)、LT(ライトニングトーク)大会など、**「人前で発表する機会」**や**「受講生同士が助け合う文化」**を育成するためのイベントが定期的に開催されているか。

プログラミング学習はマラソンであり、孤独な道のりになりがちです。カリキュラムの質に加え、これらの充実したサポート体制が、あなたの貴重な自己投資を成功に導くための**最後の防波堤**となります。

失敗しないプログラミングスクールの選び方:5つのチェック項目まとめ

これまでのセクションで、プログラミングスクールのカリキュラムの「中身(技術スタック)」「期間(学習密度)」「質(講師・ポートフォリオ指導)」「費用(妥当性)」「サポート(挫折防止)」という5つの重要視点について、徹底的に深掘りし、比較基準を提示してきました。

しかし、情報が多すぎて「結局、自分にはどのスクールがベストなの?」と迷う方もいるでしょう。最終的なスクール選びで失敗しないためには、これらの比較要素を基に、**あなたの個別具体的な状況に落とし込み、客観的なデータで意思決定を行う**プロセスが必要です。

この最終セクションでは、あなたが自信を持って契約に進めるよう、選定プロセスを3つの具体的なステップに分解し、契約前に最終確認すべき「チェック項目」と「比較ツール」を提供します。この手順を踏めば、あなたは他の記事を読む必要なく、最適なスクールを決定できます。

あなたの「最終ゴール」と「学習スタイル」に合ったカリキュラムのタイプを特定する

スクール選びで最も避けたいのは、世間の「人気」や「口コミ」だけで決めてしまうことです。まずは、あなたが目指す**「最終ゴール」**と、学習を継続できる**「学習スタイル」**という2軸で、最適なカリキュラムタイプを特定しましょう。

1. 最終ゴールに基づくカリキュラムの「種類」と「期間」の特定

| 最終ゴール | 最適な技術スタック(カリキュラムの種類) | 推奨される期間 | 重視すべきカリキュラム要素 |

|---|---|---|---|

| Web系自社開発企業への転職 | Ruby on Rails or JavaScript/React | 中期(4〜6ヶ月) | オリジナルポートフォリオの質、チーム開発経験、AWS/GCP実践 |

| 副業・フリーランスで収益化 | PHP/Laravel(WordPress含む) or フロントエンド特化 | 短期(1〜3ヶ月) | クライアントワーク実践、見積もり・契約スキル、高速な納品スキル |

| AI/データサイエンティストへのキャリアチェンジ | Python(機械学習・統計学含む) | 長期(6ヶ月以上) | 数学・統計学の基礎、**TensorFlow/PyTorchを用いた応用課題**、Kaggle対策 |

| 社内業務効率化・内製化 | Python or VBA/GAS | 短期〜中期(3ヶ月程度) | **実務に直結した課題解決演習**、環境構築の容易さ、ピンポイントな知識 |

【あなたの選択基準】あなたが目指すキャリア(例:自社開発)が決まったら、上記を参考に**「中期・Ruby on Rails」**といった形で、カリキュラムの基本方針をまず一つに絞り込みましょう。これにより、無数にあるスクール候補を大幅に絞り込めます。

2. 学習スタイルに基づく「サポート体制」の選択

プログラミング学習は自己管理が鍵です。あなたの性格や生活リズムに合わせて、最適なサポート体制を選びましょう。

- 自己管理が得意・時間確保が容易な方:教材の質が高ければ、質問対応のみの**「メンターサポートがライトなオンライン完結型」**で十分です。料金も比較的安価になります。

- 意思が弱い・挫折しやすい方:**「週次コーチング(進捗管理)の強制力が高く、画面共有デバッグが保証されている体制」**を選びましょう。費用は高くなりますが、途中で投げ出すリスクを最小限にできます。

- 地方在住・時間がない方:**「オンライン専用」**で、**夜間・休日**の質問対応と個別面談が充実しているスクールが最適です。

- 対面での集中学習を希望する方:地方在住でない場合、**「通学形式」**や**「自習室提供」**があるスクールを選ぶことで、学習リズムを作りやすくなります。

無料体験やカウンセリングでカリキュラムの疑問点を深掘りする重要質問3選

スクールを2〜3社に絞り込んだら、次に無料体験や個別カウンセリングを利用して、公開情報ではわからない**カリキュラムの「生の情報」**を深掘りすることが決定的に重要です。以下の3つの質問は、あなたのスクール選びの成功率を格段に高めます。

重要質問1:ポートフォリオの「完成度の基準」と「個別レビューの回数」は?

- 質問の意図:単に「ポートフォリオが作れます」という言葉を鵜呑みにせず、それが実務レベルで通用する質かどうか、そしてその質を担保するための具体的な指導体制を確認します。

- 深掘りポイント:

- 卒業生のポートフォリオを実際にいくつか見せてもらうよう依頼する。

- ポートフォリオ作成期間中に、講師から**「コードレビュー(Pull Requestベース)」を何回、どのような粒度(例:単なるバグ修正か、設計思想に関する指摘か)**で行うかを確認する。

- 「要件定義」や「DB設計」といった**上流工程の指導**が、個別面談に組み込まれているかを聞く。

重要質問2:エラー解決の「回答保証時間」と「リモートデバッグ」の有無は?

- 質問の意図:学習効率と挫折リスクに直結する、最も重要なサポートの「スピード」と「形式」を確認します。

- 深掘りポイント:

- 「質問対応の保証時間(例:1時間以内)」を**書面または記録に残る形**で約束してもらう。

- **画面共有**を用いたリモートデバッグ体制があるか。もしない場合、コードのコピペ以外で、どのように環境エラーを解決してくれるのかの手順を確認する。

- 「夜間(例:20時〜23時)」など、**あなたが実際に学習する時間帯**の質問対応スタッフの人数と、回答実績のデータを聞く。

重要質問3:カリキュラムの「最終更新日」と「講師の実務経験」を具体的に教えてください。

- 質問の意図:教材の鮮度と、講師の質(前セクションで詳述)という、カリキュラムの土台をなす情報を客観的に確認します。

- 深掘りポイント:

- メインで教えるフレームワーク(例:Ruby on Rails)の教材が、**直近何年何月に、どのバージョン**に対応するために更新されたかを聞く。

- 指導にあたる**現役エンジニアの平均的な開発経験年数**と、**所属企業の業態(自社開発/受託開発)の割合**を聞く。可能であれば、特定の講師の経歴を質問する。

- 最新技術(例:AI連携、サーバーレス技術)をカリキュラムに組み込むための**今後の計画(ロードマップ)**があるかを聞く。

即決を避け、必ず比較検討するために用意すべき「カリキュラム比較シート」

複数のスクールを検討する際、無料カウンセリングで聞いた情報はバラバラになりがちです。その場で即決を求められても応じず、必ず持ち帰って客観的な「比較シート」を作成し、冷静に判断することが失敗を避ける最終防衛ラインです。以下の項目を埋めるためのシートを必ず作成してください。

【最終決定版】プログラミングスクール比較シート(チェックリスト)

| チェック項目 | スクールA | スクールB | スクールC |

|---|---|---|---|

| 1. 総費用(給付金考慮後の実質負担額) | ¥ | ¥ | ¥ |

| 2. 期間/総学習時間(目標期間内か) | |||

| 3. メイン技術スタック(ゴールと合致するか) | |||

| 4. 必須ツール(Git/AWS/Linux)のカバー度 | |||

| 5. 講師の平均経験年数(3年以上か) | |||

| 6. ポートフォリオ個別レビュー回数(5回以上か) | |||

| 7. チーム開発課題の有無 | |||

| 8. 質問回答保証時間(1時間以内か) | |||

| 9. 画面共有デバッグの有無 | |||

| 10. 週次コーチングの有無(進捗管理) |

この比較シートで、**あなたの最重要視する項目(例:転職成功が目的なら「ポートフォリオの質」と「講師の質」)**に最も多くチェックが入るスクールが、あなたにとっての「最適解」です。費用対効果と挫折リスクを最小限に抑え、あなたのプログラミング学習とキャリアチェンジを成功させるために、ぜひこの最終チェックリストを活用してください。

よくある質問(FAQ):プログラミングスクールのカリキュラムと選び方

- プログラミングスクールの期間はどのくらいですか?

- 期間は1ヶ月の短期集中から半年以上の長期まで、コースの目的によって大きく異なります。

- 短期集中(1〜3ヶ月): 主に**Web制作の副業**や、Web系開発の**基礎固め**を急ぐ方向けです。毎日8〜10時間ほどの学習が求められ、基礎的なポートフォリオ作成に重点が置かれます。

- 中期(4〜6ヶ月): 働きながら、または集中して**市場価値の高いスキル**を身につけたい方向けです。オリジナル性の高いポートフォリオ作成や、**チーム開発経験**を積む時間が確保されています。

- 長期(半年以上): **AI/データサイエンス**や、インフラなど、専門性が高く難易度が高い分野をじっくり学びたい方、または**自走力**(自力でエラーを解決する能力)の育成に時間をかけたい方向けです。

ご自身の生活スタイルと、最終目標(転職・副業など)に必要な学習密度を考慮し、最適な期間を選びましょう。

- プログラミングスクールの料金の相場はいくらですか?

- 料金相場は40万円〜120万円程度と幅広く、主に「学習期間の長さ」「サポート体制の質」「転職保証の有無」によって変動します。

- 短期集中(3ヶ月程度): 40万〜70万円程度

- 中期〜長期(6ヶ月以上): 70万〜120万円程度

料金の妥当性を判断する際は、単に金額を見るだけでなく、以下の付加価値があるかを確認してください。

- 講師の質: 経験3年以上の**現役エンジニア**による個別指導やコードレビューが受けられるか。

- サポート体制: 質問への**回答保証時間**(例:1時間以内)が厳格に設定されているか。

- 給付金制度: 厚生労働大臣指定の**「教育訓練給付金制度」**の対象講座であれば、実質的な費用負担を大幅に軽減できます。

- プログラミングスクールは何を教えてくれますか?

- スクールは特定のプログラミング言語(Ruby, Pythonなど)の学習だけでなく、実務で通用するエンジニアになるための全体像を教えます。

具体的なカリキュラムは、主に以下の要素で構成されています。

- 主要技術スタック:

- Web系: Ruby on Rails, PHP/Laravel, JavaScript/Reactなど。

- AI/データ分析: Python言語とPandas, TensorFlow/PyTorchなどのライブラリ。

- インフラ: AWS/GCPなどのクラウドサービス、Linuxコマンドライン操作。

- 必須周辺技術:言語以外に、実務で必須の**バージョン管理システム(Git/GitHub)**、**データベース(SQL)**、**サーバー構築(Linux/Docker)**といった開発環境に関する知識を学習します。これらがカリキュラムに組み込まれているかが重要です。

- 実務力:座学(インプット)は全体の10〜20%に抑えられ、残りの期間の**50〜60%**は**オリジナルポートフォリオの企画・設計・実装**といった実践的なアウトプットに費やされます。

- 主要技術スタック:

- プログラミングスクールはどんな人が向いていますか?

- 以下のような課題や目標を持つ方に、プログラミングスクールのカリキュラムとサポート体制は最適です。

- 挫折したくない人: 独学ではエラー解決に時間がかかり、モチベーションが維持できない方。スクールの**質の高いメンターサポート**(画面共有でのデバッグなど)や**週次の進捗管理**が、挫折を防ぐ大きな強制力になります。

- 最短で転職したい人: 独学では難しい**実務レベルのポートフォリオ**を短期間で作り上げたい方。講師のコードレビューや、企業が求める技術スタックの選定サポートを受けられます。

- 何を学ぶべきか迷っている人: Web、AI、インフラなど、キャリア目標に対して**最適な技術スタック**が分からない方。カウンセリングを通じて、目標達成に最も適したカリキュラムを提案してもらえます。

- 学習習慣をつけたい人: 自己管理が苦手な方。**固定された学習スケジュール**や**チーム開発課題**が、学習を習慣化させます。

🚀【最終結論】後悔しないスクール選びへ!あなたの行動を決定づける「3つのチェック項目」

高額な自己投資を成功させるための羅針盤として、本記事でプログラミングスクールのカリキュラムの「質」「量」「費用対効果」を徹底的に分解してきました。しかし、膨大な情報に圧倒される必要はありません。あなたの未来のキャリアは、ただ一つ、「あなたのゴールに合致した、最も強制力の強いカリキュラム」を選ぶことで実現します。

スクール選びの最終的な成功は、広告のキャッチコピーではなく、あなたの状況に基づいた「客観的な比較と行動」にかかっています。今すぐ行動に移すために、以下の3つのステップであなたの決断を確定させましょう。

✅ ステップ1:あなたの「学習目標」と「期間」の黄金比を確定する

まずは、以下の問いに答え、無数の選択肢を「3社」に絞り込んでください。

- ゴールは?:Web系転職(Ruby/React)か、AI・データサイエンス(Python)か、副業・フリーランス(PHP/フロントエンド)か?

- 期間は?:短期集中(~3ヶ月)で最低限の基礎力か、中期~長期(4ヶ月~)で市場価値の高い応用力と自走力か?

- 費用は?:教育訓練給付金制度の対象講座で実質負担を抑えるか?(※まずは給付金の対象資格をハローワークで確認!)

✅ ステップ2:無料カウンセリングで「講師の質」と「レビューの深さ」を深掘りする

絞り込んだ3社に対し、必ず「無料カウンセリング」を利用し、カリキュラムの公開されていない「裏側」を徹底的に質問してください。これこそが、受講料の妥当性を測る最大の鍵です。

💡 カウンセリングで問うべき最重要質問3選

- 講師の質:「指導にあたる現役エンジニアの平均経験年数と、所属企業の業態(自社開発/受託)を教えてください。」

- 指導の深さ:「ポートフォリオ開発で、コードレビュー(Pull Requestベース)は何回保証され、指摘は**設計思想**にまで及びますか?」

- 挫折防止:「質問の回答保証時間は何分以内ですか?また、**画面共有(リモートデバッグ)**によるサポート体制はありますか?」

✅ ステップ3:最も「強制力」のあるスクールと「次の行動」を選ぶ

最後に、費用や技術スタックがほぼ同じ場合、あなたを「最後までやり遂げさせる強制力」が最も強いスクールを選んでください。

- 挫折しやすい方は、週次コーチングと**進捗管理が固定スケジュール**で組み込まれているスクール。

- 実践力を磨きたい方は、チーム開発課題がカリキュラムに含まれ、**応用技術(AWS/Reactなど)**の指導が手厚いスクール。

あなたの時間と費用は有限です。後悔しないための情報収集は、本記事で全て完了しました。今すぐ、この比較基準を手に、あなたが絞り込んだ3社の無料カウンセリングに申し込んでください。行動しなければ、あなたの未来は変わりません。今日からエンジニアへの第一歩を踏み出しましょう!

コメント